2025年大學生志愿者暑期文化科技衛生“三下鄉”社會實踐活動,陜西科技大學共組織60余支團隊圍繞“青年廉潔文化筑基行動”“科大學子延安行”追尋紅色文化真源行動“民族團結青年實踐行動”“非遺文化青年保護行動”“美麗中國·與我同行綠色行動”“‘聚力科創興’創新創業實踐行動”“科大青年走邊防專項行動”“青年實干家計劃專項行動”等八大行動開展實踐活動。

這個盛夏,陜科大學子奔赴全國各地,在篤行實干中展現奮進之姿,在學思踐悟中砥礪報國之志,在實踐中用腳步丈量祖國大地,在尋訪中感悟思想偉力,在全面建設社會主義現代化國家的火熱實踐中書寫青春華章。

輕工科學與工程學院

“彝鄉啟航,陜耀西部”實踐團立足四川樂山馬邊彝族自治縣,以西部計劃志愿者為核心調研對象,兼顧考察當地經濟、文化、教育發展。團隊采訪志愿者,記錄其基層服務故事與擔當;走訪茶園、非遺工坊,挖掘茶文化傳承與彝族刺繡技藝。后續,團隊將整理調研成果,面向師生、社區宣講,傳遞青年基層擔當與民族地區活力,激勵更多青年關注西部、扎根基層。

為弘揚“三北精神”,“‘植’此青綠”社會實踐團赴陜西榆林靖邊縣,調研沙漠治理、特色農業、可降解地膜推廣及植樹造林。成員走進馮家峁林場、治沙教育基地,了解 “智能溫室 + 空心棚 + 大田” 育苗體系;深入治沙一線參與設沙障、植樹,體悟治沙精神。還與華偉塑業座談,走訪地膜示范基地及伊當灣村,掌握旱地農業情況。團隊將持續探索地膜與治沙結合路徑,為防二次沙化獻青春力量。

“烽影前行”實踐團聚焦紅色精神傳承與青春實踐,以“歲月歌聲回望烽火,旋律傳承不屈精神”為目標,在延安開展主題團課拍攝、紀錄片創作等活動。其創新“紅色歌曲 + 精神 + 實踐”模式,走進敬老院與革命舊址,挖掘歌曲關聯背景,串聯烽火場景與奮斗故事。目前已完成 5 個團課、1 部紀錄片及 200 余份宣傳手冊。下一步,團隊將深化融合,拓展線上渠道,讓紅色故事與延安精神隨旋律跨越時空,激勵青年傳承信仰。

“琉光溢彩,晉韻新生”實踐團以山西晉城、介休古法琉璃及傳承人為調研對象,開啟文化探尋之旅。隊員走訪皇城相府、博物館、非遺工作室等地,溯源琉璃歷史;與國家級非遺大師訪談,探尋傳承方向,還以鏡頭記錄琉璃制坯到燒制全過程。后續團隊將返校,通過設計文創、整理訪談、剪輯影像等,創新推廣琉璃非遺,激勵青年投身傳承。

材料科學與工程學院

“富韻鄉情”實踐團響應文旅融合戰略,深入渭南多地,探尋文化傳承與文旅可持續發展路徑。團隊先后前往桃花源民俗文化園、渭南老街,針對設施維護欠佳、宣傳力度不足等問題建言獻策。此外,團隊對城鄉規劃館、葡萄產業園、非遺展示館等地深度調研,見證傳統農業向“農業+文旅”的轉型實踐,在此過程中,團隊找到不少文旅和農業結合的例子,希望能為渭南鄉村振興奉獻自己的力量。

“紅耕計劃——紅色精神賦能鄉村發展”宣講團旨在破解鄉村振興中“紅色資源利用形式化”與“農業技術轉化斷層”兩大難題。團隊在旬陽巖灣村與該村黨支部聯合開展“黨建賦能鄉村振興”交流實踐活動,依托學科專業優勢,先后向村民進行了技術講解與實操展示,并前往旬陽烈士陵園尋根鑄魂瞻仰先烈。返回西安之后,再次出發曲江紅色記憶博物館,在老一輩革命精神的感召下,成員們表示定用真心、誠心、責任心修正自身的人生航道,為祖國建設添磚加瓦。

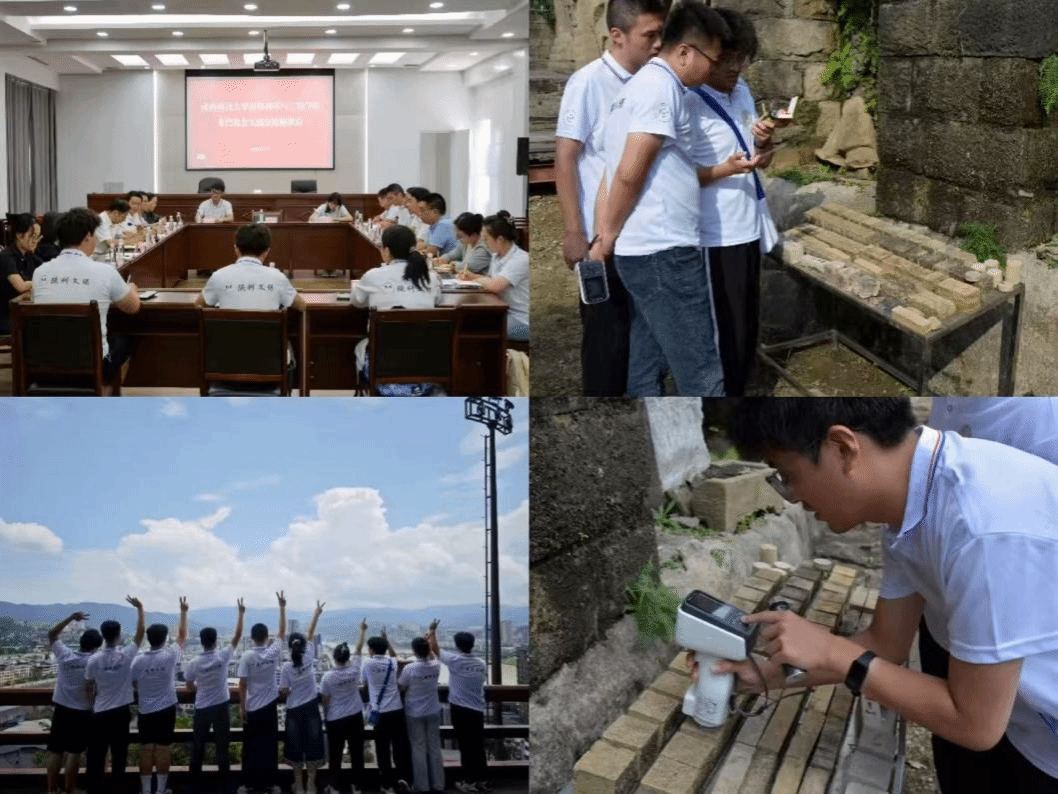

“青崖礪行”社會實踐團以腳步丈量文化,以專業追問歷史。巴中之行,師生與文保中心深入交流,從病害診斷到預防性保護,從科技力量到人才共育,一項項構想在現場碰撞激蕩。

此外,學院與廣元、巴中兩地達成合作并授牌“大學生社會實踐基地”,不僅為石窟保護注入了新生力量,也為青年學子提供了更深扎根現實、服務文化的實踐沃土。

環境科學與工程學院

“林下養金”實踐團隊聚焦特色農業發展,前往蟬鳴金蟬養殖基地展開深入調研。團隊成員實地學習蘆筍種植的關鍵技術,了解“金蟬+蘆筍”種養模式的優勢。基于調研成果,團隊擬引進種養技術,進一步推廣規模化種植,以專業力量賦能鄉村產業振興。

“青實計劃”實踐團赴富平縣,通過發放宣傳冊、現場講解,普及綠色低碳知識,開展“環境保護與綠色低碳生活”宣傳活動,提升群眾環保意識,共促綠色發展。

“‘鱘’環行動”團隊帶著自主研發的“鐵碳微電解-芬頓耦合技術”,探索“以水養綠、以綠護水”循環模式,為中華鱘生存環境筑牢生態防線,彰顯了學院以專業技術服務生態保護的責任與擔當。

食品科學與工程學院

“食品安全與營養中國行”實踐團,以“食韻增效 共筑食安”為主題,在西安、上海等地開展實踐。調研發現群眾多缺乏食品添加劑認知后,團隊走訪康師傅加工廠等企業,學習添加劑生產流程與標準。團隊線上更新科普視頻,線下走進興盛園社區等多地,借趣味小實驗糾正認知誤區,增強居民食安意識,用所學服務群眾,以青春力量助力社會發展。

“萸見陜南”實踐團深入陜南山區,調研山茱萸產業振興情況。7 月 14-16 日在漢中佛坪縣,走訪 10.6 萬畝種植基地,發現鮮果保存難、干果價波動大等問題;17-18 日赴商洛丹鳳縣,考察烘干設備,發現深加工率低、品牌附加值不足問題。團隊依托藥學優勢,提出開發高附加值產品方案,與企業建產學研基地,以技術賦能破 “高產低效”,為鄉村振興注入科技動能。

“連翹花開”實踐團赴銅川開展連翹產品直播助農。團隊調研藥王山、陳爐古鎮,挖掘產業文化內涵與產品特色,策劃多場直播講解連翹茶、中藥材等價值,吸引超萬人次觀看,提升銷量并構建長期渠道。其 “文化 + 直播” 模式,既推農產品又傳中醫藥文化,為鄉村振興探新媒體助農路徑,顯青年服務社會活力。

機電工程學院

“閃‘藥’青春”實踐團赴大荔縣開展“科創惠農,智助農村”實踐活動。團隊立足大荔縣農業需求,構建“校地聯動-技術攻關-成果轉化”服務體系,深入9鎮40余村調研,通過500份問卷和10余場座談,定位冬棗、黃花菜等農產品的加工與保鮮技術瓶頸。與4家基地簽訂技術協議,開展熱風干燥與凍干技術對比實驗,共建3個產學研平臺,助力農戶實現“增產增收、減損提質”目標。

“拾遺計劃”團隊與富縣共青團、文旅局等單位開展座談,圍繞熏畫、雕陰戰鼓等當地特色非遺項目的保護現狀、傳承困境及發展路徑展開深入探討。團隊拜訪熏畫傳承人魯躍芳,學習熏畫的選材、構思、制作等技藝,近距離感受非遺技藝的精湛與厚重,為富縣非遺保護與鄉村振興注入青春動能。

“紅翼先鋒”實踐團聚焦3-9歲幼兒意外傷害問題,走進社區與幼兒機構開展急救啟蒙教育。團隊創新采用《西游記》故事打造“急救超人課堂”,通過情景劇角色扮演和原創兒歌《急救小英雄》等游戲化教學,使參訓兒童掌握防溺水、燒燙傷處理等應急知識。同步研發5類課程資源,構建三級防護體系,以童話力量筑牢幼兒安全防線。

(核稿:李鵬 編輯:王亮)